UDC-Lab

2018.10.5

ドクトルDの「情報UD講座」[序説:UDは誤解されている?]

ユニバーサルデザインの知見とコミュニケーションツール企画制作の技術を社会に役立てるべく開設された「UDコミュニケーションラボ」の一角。

若手研究員からのふとした問いかけから、ラボ長とは思えぬ、ぶっちゃけ話が始まる…。

「UDの推進者」も、かつてはUDを誤解し、拒否していた!

「ステキなグラフィックデザイン」が好きで、UDに興味を持てない方にこそ読んでいただきたい、「講座」という名の「ゆる~い雑談」、なんとなくスタート。

登場人物

ドクトルD

「UDコミュニケーションラボ」主幹。高校時代に同人誌編集を始め、印刷工、版下職人、グラフィックデザイナー、コピーライター等を経験。暇な会社に勤めていた頃は、趣味でフリーペーパーを作っていたほどの編集ヲタク。実は「あえて読みにくくしたデザインや文章」も大好きだったが、「視力が大人」になりシニアユーザーの仲間入りを果たした。

こーざい

ドクトルDのもとでUDの勉強に励む研究員。わかりやすさの評価手法「ヒューリスティック」という単語そのものが気に入って、自宅で育てている観葉植物パキラとアイビーに「ヒューリ」「スティック」の名を与えて可愛がる。人にわかりやすく伝えることの難しさを日々感じている。某グルメサイトで安くておいしいお店を探して食べ歩くのが趣味。

センセー!

はい?(語尾上げ)

センセーのお薦め本、読みましたー。

あー、どーだった?

これ、センセーが書いてるんじゃないですか!

えっと、だから薦めたんだけど…

ってゆーか、何よ、その呼び方……

だって、ゼミのセンセーが自分で書いた指定文献みたいじゃないですか。

それっぽい本だから、それに合わせた文体で書いてるんだけど…

何で、センセーがこんな“ちゃんとした本”に文章書いてんですか!

長くなるけど、聴く?

手短に、「UDな感じ」でお願いします。

「頼まれたから。」以上。

短過ぎ!

冗談だって…

なぜ、専門書に執筆することに?

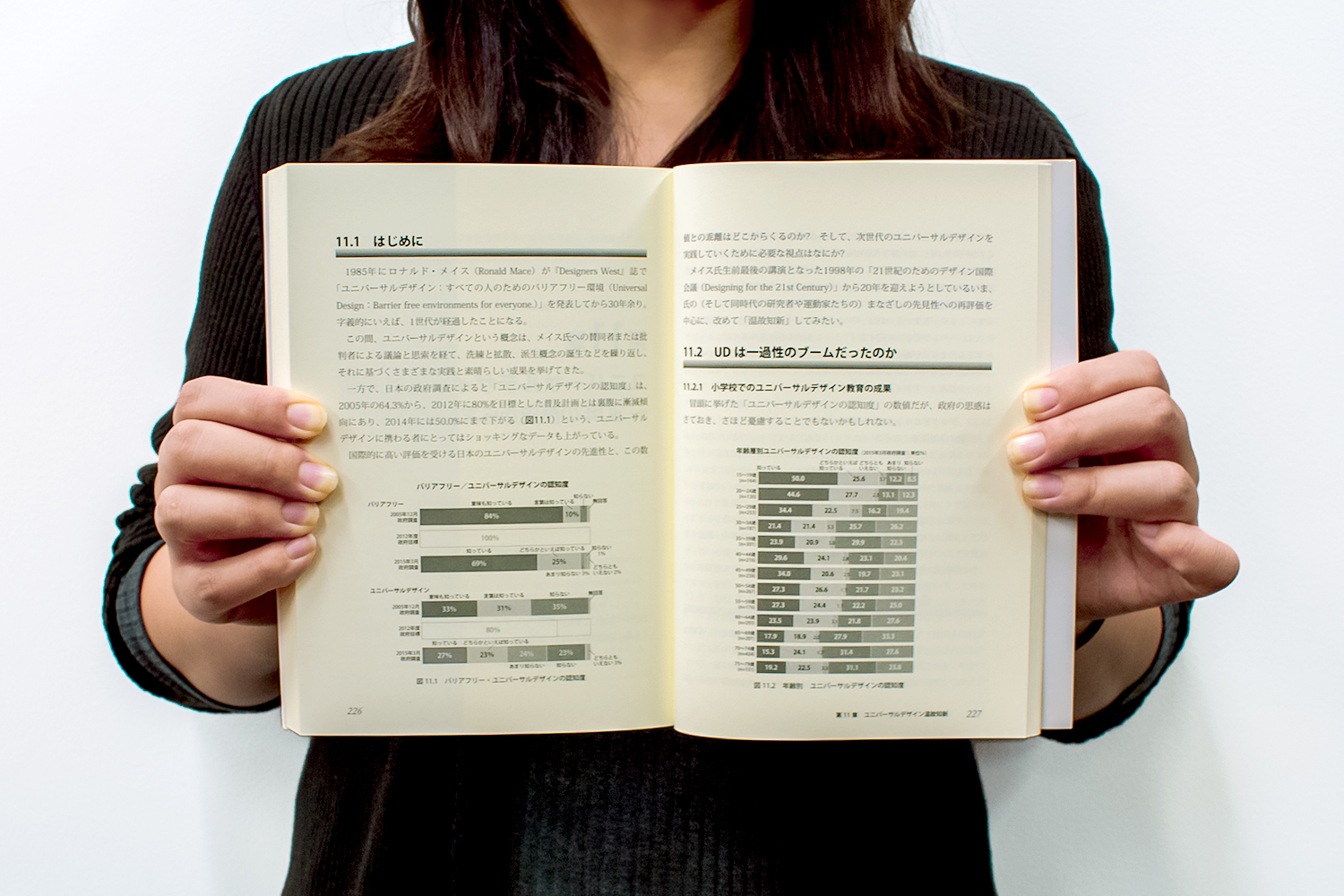

まず、この本『増補版 人間工学とユニバーサルデザイン新潮流』(ユニバーサルデザイン研究会 編)は、初版が2008年、さらに源流をたどれば2001年に発刊された、その名もずばり『ユニバーサルデザイン』にいきつく由緒ある書籍なのであ~る。

開始早々にダイマ(ダイレクトマーケティング)ぶっこんできますか…。

で、この研究会のまとめ役の山下和幸さんという方が凸版印刷のOBで、1990年代半ばにパッケージ分野でいち早くUDに取り組んだ大先輩なのね。

それって、めちゃ早くないですか?

先駆者ですよ。

ところで、2015年の春に印刷博物館のP&Pギャラリーで開催された『みんなにうれしいカタチ展~日本発ユニバーサルデザイン2015』って、覚えてる?

校正でお手伝いさせてもらったやつですね!

あれ、僕も企画に関わってて、展示パネルの文章も全部担当したのね。

そういえば、それ、前にも言ってましたね…。(自慢かっ!)

で、山下さんにもその企画のアドバイザーになっていただいたのね。

そのときに、僕がまとめてたマニアックなUD年表も見ていただいて、その展覧会の趣旨や展示パネルの文章を認めてくださって…

年表って、この本の巻末に10ページもあるやつですね。

それでもかなり端折ったのよ。

……。

で、この本の改訂のタイミングで、「増補」にあたる一章分を書くことを薦めてくれたってわけ。

それがこの「第11章 ユニバーサルデザイン温故知新~30年の歴史から次世代に向けて」ってやつですね。

宣伝ありがと。

そういえば、そんな膨大な年表って、展示に使われてました?

ほんのちょっと…。

まあ、仕事にかこつけて、趣味に走っちゃった面は否めない。

UDが趣味なんですか……。何でまた。

趣味というか、ライフワーク?

いや、だからどうしてライフワークになったんですか?

長くなるけど聴きたい?

「UDな感じ」でお願いします(話したいんでしょ?)

ドクトルDとUDとの出会い

OK。

そもそもUDとの出会いは、最悪だったんじゃ。

(急に博士言葉?)

あれは十数年前だったかのぅ。

各所から印刷物のUDガイドライン的なものが出はじめてきたんじゃが、こう言ってはなんだが、それに従うと「それってダサくない?」ってなるようなもんじゃった。

そ、そんなこと言っちゃっていいんですか…?

大事なことだとは理解できるんじゃが、グラフィックデザインに関わる者としては、受け入れがたかった。

実際、当時「UDに配慮した」とアピールされた印刷物をみると

● 文字を大きくしたのはよいが、メリハリがなく、余白も少なくて読みにくい。

● 文字づめ、行間の空きを意識しすぎるあまり、ぱらついた感じで読みにくい。

● 色づかいでのNGを避けるためか、ほとんど無彩色になっていて取っ付きにくい。

● ゴシック体ばかりで、単調。文字が太すぎて画数の多い漢字が読みにくい。

とか、なんだか本末転倒なものが、「これがUDです。」って感じで紹介されちゃったのね。

数値で「○○以上にすること」「こうなっていればUDです。」みたいな。

(あれ?博士言葉、もうおしまい?)

説明を聞いてても、「あー、そうなんですねー。」とか言いながら腹のなかでは(知ったこっちゃないよ)と思ってた。

ひ、ひどい……。

規準で縛られて、クリエイティブの幅を狭めるものにしか思えなかったんよ。

あー、でも今もそう感じている人、結構いると思います。

ほんとはそんなことないんだけどね。

それは、その後、ちゃんと勉強してみてやっとわかった。

そんなに嫌ってたのに…勉強したきっかけってなんなんですか?

私、会社員だよ?

業務命令に決まってんじゃん。

み、ミモフタモナイ……

それまではさ、「わしらが作ってるもののリスクってなんだろね?」

「紙の端で指切ると痛いよねー」とか、低レベルな冗談いってたんですよ。恥ずかしながら。

……。

でも、業務命令ですから真面目に考えましたよ。

で、「情報ツールにとっての最大のリスクは、誤読による不適切な行動である」っていう命題を立てた。

それから「そもそもUDとは」ってことで、調べ始めたら出会っちゃったんだよ。あの言葉に。

何なんですか、あの言葉って。

どーん!!!

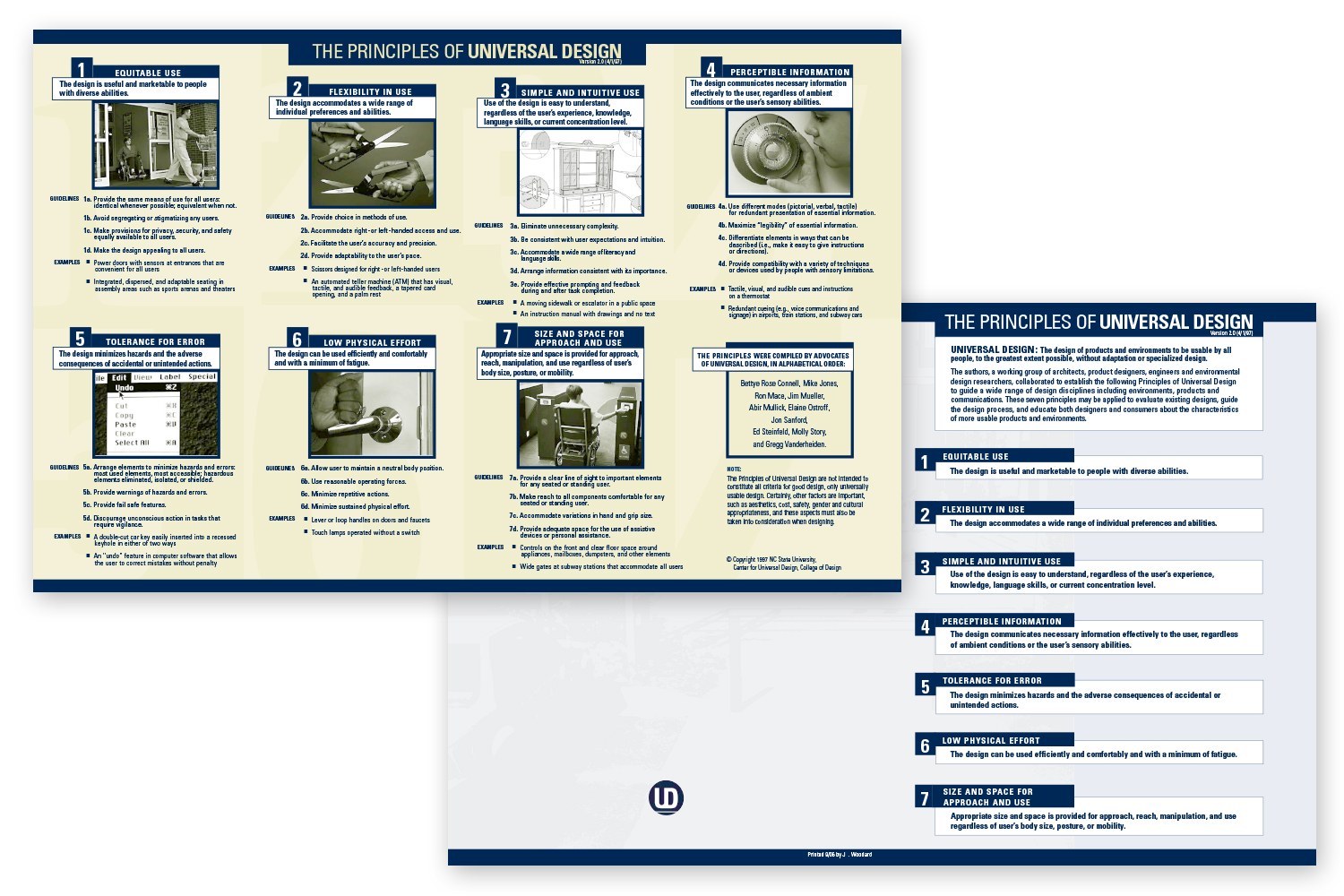

UD原則1「Equitable Use」/Guidelines「1d. Make the design appealing to all users.」。

要するに「魅力的でなければUDではない」ってこと。

えー? 「UD7原則」に、そんなこと書いてましたっけ?

あの7原則はね、「原則」ってとこしか紹介されていないことが多いんだけど、表現が抽象的だから、その下層の「ガイドライン」まで読まないと真意が伝わらないのよ。

ちなみに、UD7原則を検索すると1995年の初版がヒットしたりするけど、発行後の反省に基づいて改訂された1997年版を読まなきゃダメ。

(うわ~典型的な「めんどくさい人」だ…)

「市場性」がなければ、UDじゃない?!

そもそも創始者のロナルド・メイスが70年代のバリアフリーを否定して提唱したのがUDなわけですよ。

バリアフリーとUDって、ほとんど同意語として扱われてません?

それが大間違いなのよ。

UDの究極の目標は、「バリアフリーを不要にする」ことなのに、いっしょくたになっちゃった。

もうひとつ大事なのが原則1の説明文「The design is useful and marketable to people with diverse abilities.」に「marketable」という言葉が明記されているということ。

ここ、いろんな訳し方されてるけど、晩年のメイス氏の発言を追ってくと「市場性がある」と解釈すべきだと思うんですよ。

商品として訴求力があることが、UDの条件ということですね。

そう。だから、「何かの規準をクリアしていればUDである」というものではない。

UDってのは、より高次の価値を生み出すこと。だからクリエイティブなんですよ。

僕が毛嫌いしてたのは、おためごかしな「似非バリアフリー」であって、真のUDではなかった。

あー。(スイッチ入っちゃった…)

もう、これは改宗ですよ。

改宗者は一転してエバンジェリストになっちゃう。

(おおげさな……)

そっからは、僕らがやっている仕事のなかで何ができるか、考え抜いて、調べ倒して、整理して…整理しきれずに100項目になっちゃったのが、うち独自の「E-UDチェックシート」。

あれって、整理しきれなかっただけなんですか……

いやいや、言葉の綾ですがな。実用性もたせるためには、具体的でなきゃあかんやん。

(こんどは似非関西弁かいな)

センセー。そう言えば、いつの間にか博士言葉じゃなくなってましたね。

おお、これはいかん。

そもそも博士言葉というものはじゃな、記号性というUD的な利点と、ステレオタイプ化というダイバーシティ的問題点という両面があって……

センセー、わたし、お昼行ってきま~す。

おーい。情報のUD化が如何に発行者側にもメリットがあって、クラフトマンシップも刺激するものかって話がまだ……

(次回に続く)